Mehr als die Summe seiner Teile: Warum Gemeinwohl und Gemeinwesen zusammengehören

Gemeinplätze sind tückisch. Je banaler uns ein Grundsatz erscheint und je tiefer er in unsere Alltagssprache sedimentiert ist, desto vertrackter ist er oft. Exemplarisch dafür ist ein Themenfeld, das der Soziologe Claus Offe vor mehr als zwei Jahrzehnten mit einer scheinbar trivialen Frage erschlossen hat: Wessen Wohl ist das Gemeinwohl? Die Antwort liegt auf der Hand: der Allgemeinheit. Politische Repräsentanten und Verwaltungsbeamte sollen sich in ihren Entscheidungen nicht nur von den Belangen einzelner Interessegruppen oder von ihren persönlichen Moralvorstellungen, sondern auch vom Gemeinwohl leiten lassen, ganz gleich, ob es um Wirtschafts-, Gesundheits- oder Verteidigungspolitik geht; und der Maßstab für Gemeinwohldienlichkeit besteht in der Sicherheit und im Wohlergehen der Allgemeinheit.

Einfache Antwort, komplexe Anschlussfrage: Wessen Wohl ist das Gemeinwohl?

Ist der Fall damit nicht abgeschlossen? Offe war anderer Meinung. Denn auf die einfache Antwort drängt sich eine ganz und gar nicht einfache Anschlussfrage auf: Wer oder was ist diese Allgemeinheit, die in unserer Rede vom Gemeinwohl mitgemeint ist? Dass die Frage nicht nur komplex, sondern vor allem wichtig ist, zeigt sich an den unzähligen Gemeinwohlrekursen, die seit der globalen Polykrise – Pandemie, verschärfte geopolitische Spannungen, Rezession – die politische Debatte prägen. Allenthalben rechtfertigen Entscheidungsträger Eingriffe in Individualrechte und Marktgeschehen mit dem Gemeinwohl. Aber dienen diese Maßnahmen wirklich der Allgemeinheit? Das Thema bleibt nebulös, solange unklar ist, auf was für einen Adressaten der Gemeinwohlbegriff referiert; kein Wunder, dass viele Sozialwissenschaftler den Begriff als „Leerformel“ abtun, als rhetorischen Kniff zur Verbrämung knallharter Interessenpolitik.

Claus Offe ist das Verdienst anzurechnen, die Frage nach der Referenz des Gemeinwohls aufgeworfen zu haben; eine Antwort ist er uns schuldig geblieben. In einem aktuellen Aufsatz, der eine Replik von Offe und eine Analyse in der FAZ angestoßen hat, habe ich mich bemüht, diese Lücke zu schließen – und der Tücke des Gemeinplatzes vom Gemeinwohl ein für alle Mal auf den Grund zu gehen. Im Folgenden möchte ich zentrale Gedanken und Argumente auf den Punkt bringen.

Individualistische Antwortstrategien

Die natürlichste Antwortstrategie besteht darin, die Allgemeinheit mit der Summe alle Individuen innerhalb eines Gemeinwesens gleichzusetzen: Politikentscheidungen dienen genau dann dem Gemeinwohl, wenn sie entweder alle Menschen besserstellen oder verhindern, dass auch nur ein Mensch schlechter gestellt wird. Das ist das Pareto-Prinzip, benannt nach dem Gründer der Wohlfahrtsökonomik Vilfredo Pareto.

Der Reiz der Position ist in den Worten des Sozialwissenschaftlers Friedhelm Neidhardt offenkundig: Weil alle vom Gemeinwohl profitieren, kann keiner etwas dagegen haben. Das Bundesverfassungsgericht hat sich diese Antwort in zahlreichen Urteilen zu eigen gemacht. Nur: Wenn Verfassungsrichter den eng umzirkelten Bereich des Staatsrechts verlassen und den der politischen Theorie betreten, wird das Eis oft dünn. So auch hier. Erstens gibt es kaum Politikentscheidungen, die für alle Personen gut sind. Selbst klassische Kollektivgüter wie gefahrensenkende Verkehrsleitsysteme oder öffentliche Feuerwerke, von deren Konsumtion niemand ausgeschlossen werden kann, fallen nicht hierunter; erstere bieten für risikoaffine Raser keinen Pay-Off, letztere sind für Hundebesitzer ein echtes Ärgernis. Die Erzeugung von Gewinnern und Verlierern gehört (leider) zum politischen Alltagsgeschäft. Zweitens gibt es zahlreiche Politikentscheidungen bzw. Rechtsinstitute, Verordnungen und so fort, die offenkundig dem Gemeinwohl dienen, aber ebenso offenkundig nicht für alle Personen gut sind. Man denke nur an die Sicherungsverwahrung, die es erlaubt, gefährliche Straftäter zum Schutze anderer auch über die Verbüßung ihrer Strafe zu inhaftieren.

Wenn der Universalismus der ersten Antwortstrategie nicht verfängt, sind wir mit einer moderaten Position vielleicht besser beraten. Viele Demokratietheoretiker setzen die Allgemeinheit mit der Mehrheit der Individuen gleich: Politik ist genau dann gemeinwohldienlich, wenn sie entweder die Mehrheit der Individuen besserstellt oder verhindert, dass die Mehrheit der Individuen schlechter gestellt wird.

Man sieht, dass durch diese Bestimmung der Gemeinwohlreferenz ungleich mehr Politikentscheidungen abgedeckt sind. Dazu zählen auch Klassiker wie Quarantäneanordnungen oder temporäre Berufsverbote zum Zwecke des Gesundheitsschutzes, wie wir sie aus der Hochphase der Coronapandemie kennen. Die Position hat also eine nicht zu leugnende Erklärungsstärke. Dennoch hat auch sie zwei massive Probleme: Die definitorische Verkoppelung von Allgemeinheit und Mehrheitsinteressen schließt strukturelle Minderheiten von der Gemeinwohlträgerschaft aus. Ihre Mitglieder haben qua Mitgliedschaft keine Aussicht darauf, zum Aggregat derjenigen Individuen gezählt zu werden, deren Wohlergehen gleichbedeutend mit dem Gemeinwohl ist. Das ist ethisch und konzeptionell unplausibel; Mehrheit und Allgemeinheit sind zwei verschiedene Dinge. Zweitens kommt bei der Fokussierung auf das Wohlergehen von Individuen sui generis die Gemeinwohlrelevanz von immateriellen und materiellen Kultur- sowie Naturgütern zu kurz. Der Erhalt des Kölner Doms ist eine Angelegenheit des Gemeinwohls – unabhängig davon, ob damit irgendwelchen konkreten Individualinteressen gedient ist oder nicht.

Die holistische Alternative

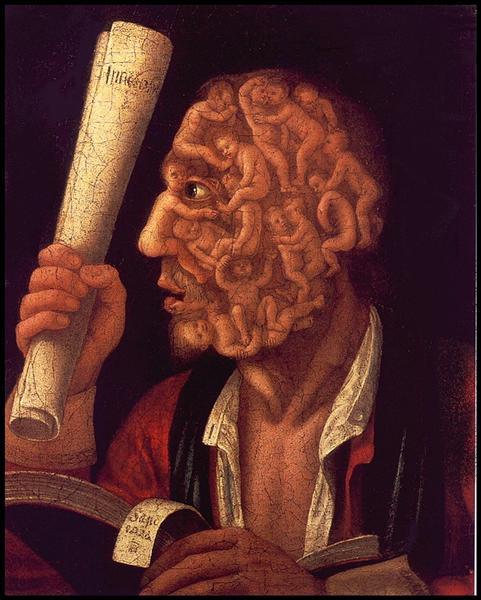

Dieses Resultat ist ernüchternd: Wenn das Gemeinwohl nicht das Wohl der Summe aller individuellen Personen in einem Gemeinwesen ist und ebenso wenig das Wohl der Mehrheit der Individuen, von wem kann und soll das Gemeinwohl dann prädiziert werden? Vertreter der „Leerformel“-Kritik könnten sich bestätigt sehen, aber ich denke, wir müssen die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Die – vermeintlich kontraintuitive – Lösung liegt darin, das Gemeinwohl überhaupt nicht von individuellen Personen zu prädizieren, sondern von dem Gemeinwesen als Ganzem, verstanden als eine soziale Entität eigenen Ranges. Diese Position, die bis zum Anbruch der Neuzeit eine Grundannahme des politischen Denkens in Europa und darüber hinaus bildete und auch später mit Spinoza, Rousseau oder Hegel noch wortgewaltige Vertreter für sich reklamieren konnte, kennt man heute als sozialen Holismus.

Der Kernbegriff der sozialen Entität bezeichnet einen kooperativen Zusammenschluss, welcher – angelehnt an den Philosophen Michael Quante – aus individuellen menschlichen Wesen als echten Teilen sowie aus deren Handlungen, Handlungsformen und Beziehungen besteht und der sich nicht auf seine Mitglieder reduzieren lässt. Ein so verstandenes Gemeinwesen muss drei Bedingungen erfüllen: Erstens handelt es sich um keine bloße Ansammlung von Personen, sondern um eine Organisation, deren Wesen und Identität über die Zeit trotz sich wandelnder Zusammensetzung durch ihre Geschichte sowie soziopolitischen, ökonomischen und kulturellen Strukturen fixiert werden. Zweitens handelt es sich um ein adaptives System, das sich resilient an seine Umgebung anpassen und über politische Entscheidungsprozesse Interessen ausbilden kann, die nicht mit der Summe seiner Mitgliederinteressen identisch sind. Und drittens handelt es sich um ein generationenübergreifendes Projekt, dessen Zweck sich nicht im instrumentellen Wert für seine Mitglieder erschöpft, sondern eigenständiger Träger von Sinn und Bedeutung und somit auch von Loyalität und Opferbereitschaft ist.

Gemeinwohlpolitik ist mehr als reaktives Krisenmanagement, sie ist Zukunftspolitik.

Diese Position löst die Probleme, an denen die vorherigen Antwortstrategien gescheitert sind: Wenn wir veranschlagen, dass das Wohlergehen des Gemeinwesens als sozialer Ganzheit den Referenzpunkt des Gemeinwohls bildet, ist es für die Bestimmung der Gemeinwohldienlichkeit unerheblich, ob viele, einige oder gar keine Personen unmittelbar profitieren. Es geht stattdessen darum, die kooperative Organisation selbst – als adaptive, interventionsfähige, sinn- und bedeutungsstiftende soziale Entität – zu erhalten, zu schützen, zu stärken oder zu verbessern.

Das Schreckgespenst des Totalitarismus

Freilich sind soziale Entitäten im oben genannten Sinne für viele Intellektuelle gefährliche Chimären. Sie gelten als Vorboten des Totalitarismus. Wenn man das Gemeinwohl nicht von Individuen, sondern vom Gemeinwesen als Ganzem prädiziert, scheint es kein weiter Weg mehr zur Losung: „Du bist nichts, dein Volk ist alles.“ Ein Rezensent zeigte sich entsprechend „erschreckt“ von meiner Position. Aber politische Theorie ist keine Feelgood-Disziplin. Wenn wir uns damit bescheiden, lieb gewonnene Selbstverständlichkeiten nachzubeten – hierzulande ist dies meist die x-te Rawls- und Habermas-Exegese durch Epigonen der dritten Generation –, verliert sie ihre kritische Funktion. Vor allem aber entbehrt das moralische Erschrecken jeder Grundlage. Es gibt keine zwingende Inferenz vom sozialen Holismus zum Totalitarismus. Die auf den großen Liberalen Isaiah Berlin zurückgehende Tradition des Wertpluralismus sieht eine irreduzible Vielfalt gleichermaßen fundamentaler Prinzipien des politischen Handelns vor, die miteinander konfligieren können und daher situativ und je nach konkreter Stärke abgewogen werden müssen. In dieser Tradition ist das Gemeinwohl ein politischer Wert und vielen anderen; zu letzteren zählen etwa soziale Gerechtigkeit, Freiheit, internationale Solidarität oder legitime Partikularinteressen. Der Wertpluralismus ist eine plausible Position, welche die durch Abwägungen und Gewichtungen gekennzeichnete politische Praxis besser abbildet als jede andere Theorie. Wenn wir ihn veranschlagen, dann folgt aus dem sozialen Holismus des Gemeinwohls kein kategorischer Vorrang gegenüber den Wünschen, Zielen und Bedürfnissen einzelner Personen.

Auch wenn wir Offes Leitfrage – Wessen Wohl ist das Gemeinwohl? – beantworten können, ist ein wichtiges Themenfeld noch ungeklärt: Was bedeutet es, das Gemeinwesen als Ganzes zu verbessern, zu fördern, zu schützen? Ich glaube, das ist keine Aufgabe für Lehnstuhlphilosophen und politische Theoretiker. Mit dieser Frage betreten wir vielmehr den Aufgabenbereich proaktiver politischer Strategiebildung. Ohne eine Vision davon, wie wir in unserem Gemeinwesen in 10, 20, 50 Jahren leben wollen, welche Werte, Güter und Errungenschaften wir an künftige Generationen weitergeben wollen und welches Telos uns in diesem großen Unterfangen eint, steuern wir ziellos in die Zukunft. Gemeinwohlpolitik ist mehr als reaktives Krisenmanagement, sie ist Zukunftspolitik.